【独家】从结构困境走向战略突围 谁能升级大马科技业?

【电子电气受困低产业链·下】

独家报道:李玟江

马来西亚电子电气(E&E,简称双电)领域正处在战略分岔口。一边是全球供应链重组、科技地缘政治升温;另一边则是人工智能(AI)、5G、电动车等新技术拉动高端芯片需求。

各国竞相布局“技术护城河”,制造业早已不再只是成本竞争,而是国家实力的延伸。

为打破长期依赖低附加值的结构性困局,大马政府推出国家半导体战略(NSS),试图从“制造中心”转向“技术策源地”。

但愿景之外,真正的挑战在于:谁来落实?如何突围?一同跟随《南洋商报》脚步一探究竟。

当前全球双电领域所面对的局势,可说是一场前所未有的重构。

根据国行《2025年展望及政策》报告,两股宏观力量正在重塑全球供应链与技术布局:一是地缘政治张力日益升高,促使各国朝向“阵营化”行业链重组。

第二,便是以AI、5G和电动车为主轴等技术革命,逐渐推高对高端半导体与先进封装技术的需求。

前者造成跨国企业重新思考其产能与投资部署,供应链“去中国化”与“友岸外包”成为关键词,也让大马受惠于其政治中立、出口多元的相对优势。

后者则将焦点拉回技术本身——先进制程、异质整合、功率半导体与系统级封装(SiP)等领域,成为全球投资重点。

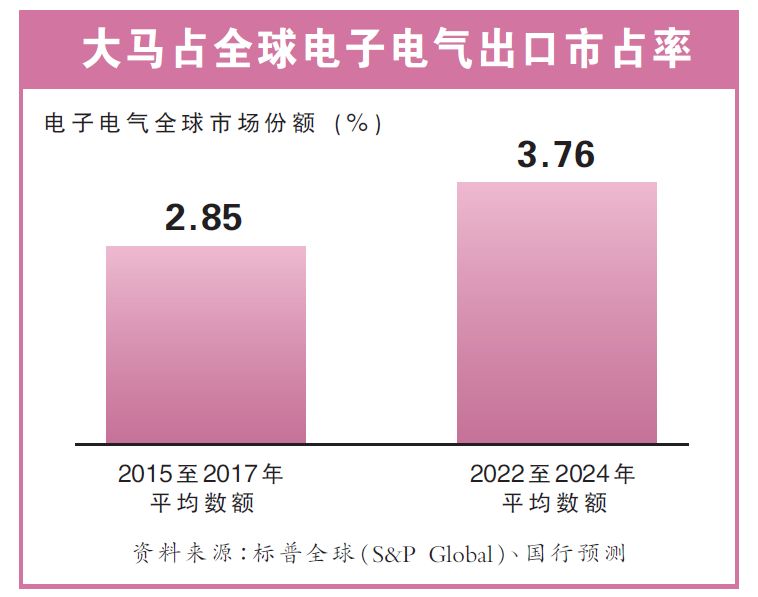

在这波结构性洗牌中,大马的双电出口持续增长,但在价值链中的定位,却依旧集中在封装与测试等低附加值领域。

本地企业能否借此机会“升级换轨”,关键就在于能否打通进入前端技术的路径,包括集成电路设计、晶圆制造与自主研发。

大马处处受限

大马的优势,在于“稳定、中立、熟练”。过去数十年,外资在槟城、柔佛等地,建立起一套完善的后段生产体系,使大马成为全球封测环节的重要基地。

当前外企为了分散风险,也有意将更多产能从单一市场,转移到“多元可靠”的国家,而大马正是其中一个受青睐对象。

不过国行点出,这样的地位也伴随着局限。由于缺乏自主核心知识产权(IP)、本地研发资源有限,大部分高技术、高赚幅环节,仍掌握在外资手中。

本地中小企业长期以配套商身分存活,缺乏技术突破与资本扩张能力。在先进制程、高速封装、电子设计自动化(EDA)工具开发等领域,几乎无本土代表,形成“外资主导、国人参与”的不对称格局。

半导体五大战略目标

为扭转被困在价值链低端的局面,政府正式推出国家半导体战略(NSS),构建一个以“本地企业增长 + 高技术导向”为核心的生态。

NSS设下五大战略目标,其中包括吸引投资,以及推动研发和培训人才等。

核心转向是“由制造带动,转为由技术驱动”,即通过强化集成电路设计、推动晶圆制造、投资设备开发与EDA工具,逐步建立前端基础。

此外,也透过现代化外包半导体封测(OSAT)与先进封装(如3D封装)巩固既有优势。

与NSS同步的《2030新工业大蓝图》(NIMP 2030),也提出“TechUp”任务,推动中小企业进行数字转型与智能制造,以全面提升产业生产能力,增强全球竞争力。

如何落实成挑战

不过,政策蓝图的提出只是第一步,真正的挑战在于如何执行。国行提醒,大马目前面临最大的瓶颈:

1)是人才资源不匹配

2)本地技术基础薄弱

3)研发投入偏低

根据马来西亚半导体行业协会(MSIA)调查,特别是芯片设计、自动化控制与半导体材料开发等岗位,人才供给明显滞后。

而在研发方面,大马在2021年的支出仅占GDP的1.0%,远低于韩国的4.9%与台湾的3.8%。研发成果转化为商业产品的比例也偏低,显现出大马在“研究-开发-商业化”等三阶段出现严重断层。

为解决上述困局,国行提出多项政策建议,包括:强化本地与国际企业的技术合作计划;重新设计国家科研补助机制,提高技术商业化成功率;推动先进封装与半导体材料的联合开发。

此外,国家投资机构如国库控股(Khazanah)、国民投资机构(PNB)与雇员公积金局(KWSP),也应通过GEAR-uP机制设立专项基金,投资高科技初创企业,并协助中小企业进军前端技术。

技术型中小企业若能逐步从“服务商”转为“产品拥有者”,将是转化生态系统韧性提升的关键一步。

人才方面,除了加强科学、技术、工程和数学(STEM)教育普及,也需针对性地引入短期外籍高技术人才填补缺口,同时通过税收激励与薪资补贴,鼓励本地高阶人才“留马服务”。

最终,双电转型要成功,不能只是纸上谈兵,更要靠跨部门、跨领域、跨周期等真正协同与执行力。这将决定大马能否在未来10年,真正从“封测强国”跃升为“科技核心”。

双电领域需重设思维

马来西亚半导体行业协会(MSIA)执行董事陈奕康,在接受《南洋商报》专访时补充道,“大马要成为半导体强国,不能再用过去的思维走向未来。”

陈奕康直言,当前本地直接投资占双电投资比重仅剩3%,已显严重失衡。

他重申,政府应对本地企业施予更全面的支持,无论是财政或非财政机制,而涵盖的包括初创、中小型企业,或是大型上市公司。

“我们需要的是全面重设,更勇于承担风险,推动企业通过收购技术、并购核心知识产权等内部扩展方式加速升级。”

谈到集成电路设计的发展,陈奕康指出,真正属于“本土出身”的设计公司,是在过去5到10年才开始萌芽。

他表示,早期大马集成电路设计都由外资主导,如英特尔等跨国公司的内部研发中心。

“当前最有潜力的,是那些具备自主产品设计能力的公司,而不是为他人代工的设计服务商。”

关于跨国企业是否能将价值链下放至本地供应商,陈奕康给予了现实评估:“跨国企业确实与本地企业合作多年,满意度也高。但给予的技术与业务拓展机会,仍取决于本地企业是否持续投资创新、培育人才、关注永续。”

换言之,能争取多少,不只看政策,也看本地企业自身有无战略格局。

存在三大盲点

他亦点出,国家半导体战略(NSS)迄今最大的成就是“成功唤起全国关注”,让半导体首次成为全民议题。

但他也警示,在落实上仍存在三大盲点:

1)联邦政府与州政府之间缺乏协调机制

2)欠缺专责国家半导体战略落地的独立工作小组

3)行动计划仍不够具体

他建议政府能效仿新加坡,推选“主导部长”机制,确保全国步伐一致。

从材料到监管

大马可借鉴韩国

韩国可隆工业(Kolon Industries)的高级技术顾问韩星水博士,接受《南洋商报》专访时补充,若马韩两国展开联合研发,最值得合作的突破点,可从大马外包半导体封测行业(OSAT)领域出发。

他表示,这项探索能与韩国企业在“三维多芯片先进封装”技术上互补合作。

他坦言,这是韩国半导体行业相对薄弱之处,而台积电之所以在先进封装上胜过三星,关键在于后者长期深耕晶圆级封装(Wafer-Level Packaging),并能满足高通(Qualcomm)与苹果(Apple)等客户的系统整合需求。

“现在,只有前端制程已不够,未来的半导体性能将更多来自多个功能芯片封装整合。”

韩星水进一步指出,若大马希望效仿韩国建立本地材料与设备生态,较可行的切入点,是在成熟制程的前端领域。

他表示,当务之急,可透过复制和采用老款半导体技术工厂使用的本地供应材料和工具,这将有助于累积开发经验。

他点出,这便是韩国本土公司,在前端半成品制造领域取得成功的模式之一。当然,为了支持这些发展,韩国本土公司与跨国公司,成立许多联营企业,而政府的技术政策,也可以推动这一进程。

政府未扶持令人意外

他也坦言,在封装方面,大马虽有深厚基础,但缺乏一系列政策发展本地封装材料与组装工具。

“我对大马政府未优先扶持这一块感到意外。”他认为,若能结合投资工具或科技政策,大马完全有条件在这一领域身处在强势地位上。

至于韩国半导体企业,若考虑来马设立研发单位,有什么会纳入考量的?他表示,有三大前提条件会是关键因素:如何获得高素质人才、知识产权保护机制,以及土地与能源等基础设施的稳定性。

最后他强调,大马的半导体供应链长期依赖外资带动,因此更需要建立由政府主导、产业参与的工业协调机制。

他认为,大马若要培育本地材料与设备企业,必须补上本地创投和资金结构匮乏的问题,否则再多政策也难以落地。

本土设计生态

是下个跃升关键

3Ren公司(3REN,0328,创业板)执行董事兼总执行长许任权,接受《南洋商报》访问时表示,如若没有强大的集成电路设计能力,大马将永远只能充当支援者,继续停留在劳动密集的框框里。

他表示,真正让本地业者有望切入价值链上游的,是类似“槟城硅设计@5公里+”这样的集群式政策。

他强调,相关计划已建构设计专属基础设施、校企协作平台与目标导向激励机制,能有效填补上游长年出现的缺口。

吸引资本投入设计生态,首要是建设完整的基础设施,包括EDA工具、自主核心知识产权库与技术人才,同时要有明确的商业落地路径,例如龙头项目、跨国合作与人才转化成果。

这也意味着,只有这些成果看得见、摸得着,投资者信心才会真正跟进。

至于未来最大催化剂,许任权认为,兴许是集成电路设计工业化纳入国家核心议程,并进一步延伸至系统级创新,例如AI芯片、自动化半导体方案与先进测试服务。

“国家半导体战略已提供方向,但成败仍取决于是否落实到具体合作、政策执行与基层发展。”

他表示,公司目前已在槟城设立多个交付中心,包括后硅验证中心面向无晶圆厂客户,并结合自家智能制造业务,为设计与封测之间建立协同。

“大马的下一个跃升,不会再只是靠外资,而是靠本土企业能力共同集体抬升。”

集成电路设计

可助大马跃升

东益电子(GTRONIC,7022,主板科技股)总执行长叶伟志接受《南洋商报》专访时表示,尽管大马的集成电路设计参与度仍属起步阶段,但作为业者,依旧能从中看到希望。

他表示,通过伙伴关系、研发连结、集群策略和政府激励机制,国内企业确实存在空间,切入集成电路设计里头。

他同样提到,“槟城硅设计@5公里+”项目正是一个实践平台,结合测试与封装经验,为国际设计公司打造在地落脚点。

他指出,若要真正吸引投资者长期投入设计领域,必须建立完整的配套基础,以及支持早期发展透明政策。

最关键的一步,是在研发拨款与人才培育方面实现突破性提升,而适当的方式,便是通过领域与政府联合资助来推动。

大马在研发支出方面仍落后于区域,无形中也拖慢了整个进程。

值得注意的是,政府目前放眼2030年,能培训出6万名工程师,并在国家半导体战略中,预留250亿令吉配套资金,这些举措足以令人鼓舞。

他表示,若能与大马人才机构“Fastrack”等整合,加上企业长期参与,大马将能真正打通进入设计与高端制造的大门。

结语:不能靠惯性前行

从出口全球第9到结构性低阶,从跨国企业主导到技术缺席,大马双电长期处于“体量大、价值低”的矛盾中。

但现如今正是全球重塑供应链、新技术重构价值链的周期,而大马正站在转型的门槛中。

政府已提出国家半导体战略,企业也开始从封测向集成电路设计延伸,人才、资本与制度等改革也逐步展开。

然而,真正决定这场跃升成败的,不是口号,也不是数据,而是能否构建一个由本地企业、科研力量与政策资源共同支撑的创新生态。

时间不等人。下一个科技循环来临前,大马必须自己启动攀登,才能走出属于自己的上升轨道。

The content is a snapshot from Publisher. Refer to the original content for accurate info. Contact us for any changes.

Related Stocks

Comments